天文台は日本各所にあり、日夜さまざまな観測・研究が行われている。

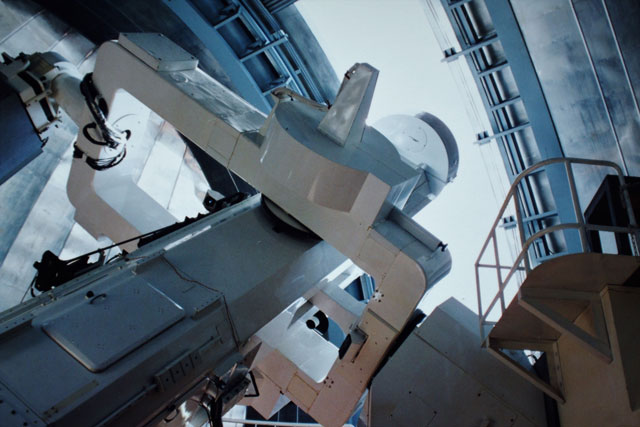

京都大学飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡。

中央の塔上に設置され、

ドームによる気流の悪化を防ぐため望遠鏡本体がむき出しになった形状をしている。

望遠鏡がとらえた太陽像は下の垂直型、水平型2種の分光器室へと導かれ、

そこで太陽の光を虹のスペクトルに

分光してさまざまな観測を行う。

太陽スペクトルの詳しい観測には欠かせない観測施設である。

京都大学飛騨天文台65cm屈折望遠鏡。火星などの惑星観測に使われた西独ツアイス社製の

歴史的にも貴重な望遠鏡。かって、この望遠鏡で惑星や星雲星団を見たことがあるが

飛騨天文台の環境のよさもあり川口とは比較にならない見事な姿を見ることができた。

京都大学飛騨天文台SMART望遠鏡。太陽磁場などの高解像度観測を行っている。

国立天文台乗鞍コロナ観測所

中央大きなドームには日本光学製25cmコロナグラフが

設置されている。

大気中のチリや散乱光の影響が少ない高所に

設置することで、希薄な太陽コロナを観測することができる。

現在は地上でのコロナ観測の任務を終えており、

国立天文台から所管がえされている。

日本光学製25cmコロナグラフの観測風景(上)

国立天文台野辺山電波観測所電波へリオグラフ

このたくさんの弧を描いたパラボラアンテナ群は

電波によって太陽を見るもので、

アンテナおのおのの受けた電波から太陽の画像を合成する。

これにより

太陽周縁のコロナ中の現象を高い空間・時間分解能で観測することができる。

国立天文台野辺山電波観測所電波干渉計

複数のパラボラアンテナが受けた電波を干渉させることで

電波望遠鏡の弱点である解像力の低さを改善し

星や星の周囲のガスなどの様子を詳しく観測する。

国立天文台野辺山電波観測所45mミリ波電波望遠鏡

パラボラの直径が45mという国内最大の電波望遠鏡で、

ミリ波という波長の短い電波を受け星の誕生している

場所や銀河の活動現象などを観測する。

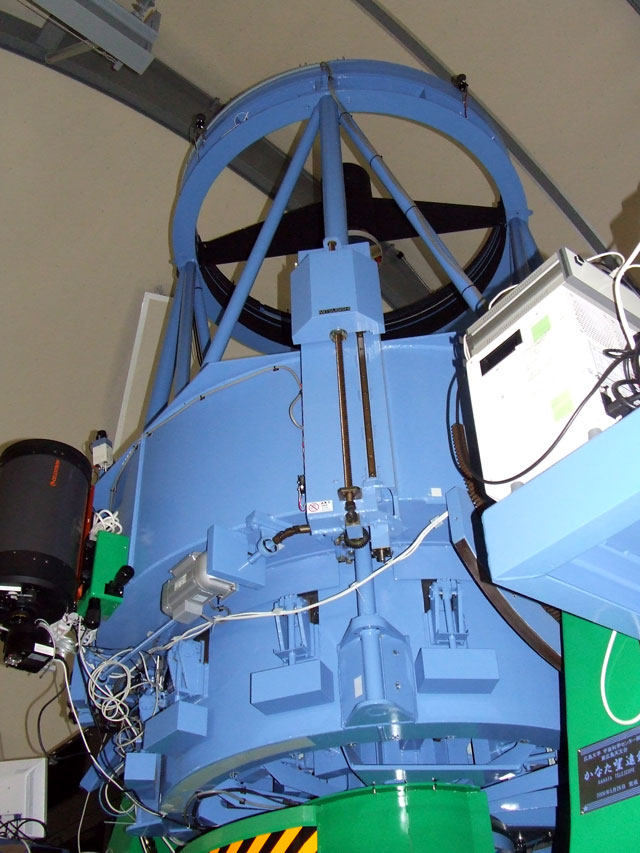

広島大学宇宙科学センター付属東広島天文台の1.5mかなた望遠鏡

国立天文台にあった赤外シミュレータ(すばる望遠鏡開発のための望遠鏡が移設されたもの。

ガンマ線バーストなどの激しい活動現象を、人工衛星と連携し可視光・近赤外で観測しようというもの。

岡山天体物理観測所188cm望遠鏡ドーム

秋の1日、岡山で行われた最新天文学ワークショップの折に訪れた。

ハワイのすばる望遠鏡が出来るまでは国内最大の

望遠鏡として活躍した。

上のドーム内の188cm望遠鏡。その口径を生かして現在も系外惑星の観測に使用されている。

岡山天体物理観測所の65cmクーデ式望遠鏡。高分散分光器による太陽の磁場解析に使用されていたもの。

国立天文台三鷹キャンパス正門

旧東京大学東京天文台。広大な敷地内にはかって使われた大小さまざまな観測機器が

保存されており、現在は

誰でも見学ができるよう見学コースなども整備されている。

また現在進行中の国際的プロジェクトTMT(30m超大型望遠鏡)

製作工場も建設途中である。

国立天文台三鷹キャンパス内

豊かな緑に囲まれた自動光電子午環室。現在は展示室として、

かつて使われた様々な観測機器が保存展示されている。

自動光電子午環

天体の位置の精密観測や時刻を決めるために使われたのが子午環。

全天を見るのではなく天体が子午線(南北を通る)を通過する時刻を

精密に観測する。見学コース中にあり自由にみることができる。

国立天文台三鷹キャンパス旧大赤道儀室。歴史ある65㎝屈折望遠鏡が保存展示されている。

大赤道儀室に保存展示されている65㎝屈折望遠鏡。

国立天文台三鷹キャンパス第1赤道儀室。太陽黒点観察などで公開展示されている。

国立天文台三鷹キャンパス太陽望遠鏡。フレアや黒点磁場の観測に晴天時は常時運用されている。

構内にある一等三角点(1924年、三鷹村)

昔はこの上に「やぐら」が建っていたという。